为什么宋人没有继续尚法,而是去尚意了

其实不论是尚法还是尚意,都是古代文人艺术家在追求的一种艺术表现形式而已。中国古代的艺术发展,离不开文学的发展,在中国古代书、画往往和文人的联系是非常紧密的。换句话说书、画都是文人审美趣向的外在表现。

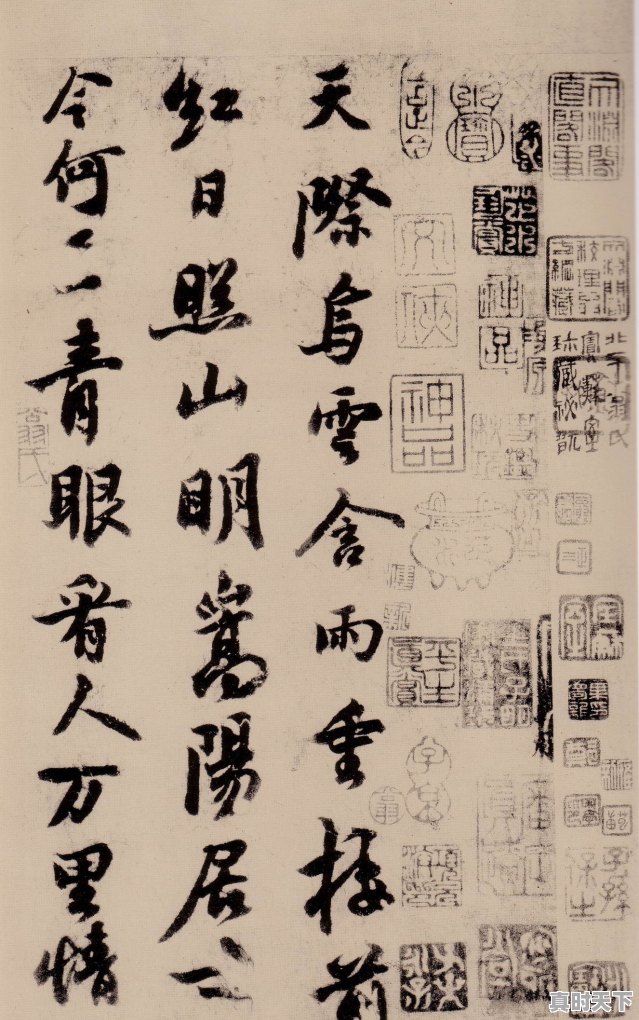

苏轼《天际乌云帖》

唐代的诗歌也就是“唐诗”是我国古代诗歌的一个巅峰,这个巅峰使得后世的人再无力去挑战这一高度。到了宋代也是这样,宋代文人就希望能另辟蹊径,希望能在其它方面施展自己的才华,而不是一味地跟在唐人的屁股后面。于是就有了“词”的发展,而之前“词”只是被文人们认为是“诗之馀”。而把宋词推向中国文学的另一个高峰的人,就是难得的一代天才苏轼了,是他把词从“诗之馀”中解放出来,使之成为代表宋朝文学成就的榜样。而他的性格就是从来不愿跟在前人的后面,所以当时作为北宋文坛执牛耳的第一人,他的书法理念也带动了后来宋朝“尚意”书风的兴起,可以这样说是苏轼真正开启了“尚意”书风。

苏轼《寒食帖》

“晋尚韵,唐尚法,宋尚意,元、明尚态”这是清人归纳的,为什么说宋人“尚意”呢?这也是从苏轼的那句话“我书意造本无法,点画信手烦推求”中得来的。“意”与“法”是相对的,讲“法”就是要有规则、要有法度,而“意”则是反对“法”的束手束脚,提倡畅达无羁。“意”是书家内心的情感和丰富的想象,所以“尚意”就是特别注重追求创造者的主观情感的作用,格外追求创作时的心态自由。

米芾《盛制帖》

“尚意”风气在宋朝的兴起,它作为一种文艺思潮,盛行于包括书法在内的一切文化领域。而这一现象的产生也跟当时佛教禅宗的兴起密不可分。当时的文人士大夫普遍接受禅宗的这种佛家思想,并且积极把这种思想推向艺术创作领域。

“尚意”不代表不学“法”,相反苏轼、黄庭坚、米芾都是崇尚古法的,但关键是对“法”的拿捏,学“法”的目的是为了更好的表达书家的“意”,但很多人却深陷“古法”而不能化出新意。苏轼对自己书法的评价中,有这么两句话值得我们学书法的人思考:

吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。

书初无意于佳乃佳尔。

可以说是物极必反吧,从唐代的“尚法”书风,到宋代的“尚意”书风,这种转换并不是偶然的,中间存在着必然,二者之间的转换只要有两个原因。

1、唐代的“尚意”书法到了中晚唐时期已经发展到了极致,文人很难在“尚意”书法上有所突破,只能够另寻出路,从别的方向找一个突破口。

晚唐五代时期,这种趋向便已经开始蔓延,文人雅士开始厌倦了写法度严谨的唐代书法,也不愿意去学习古人的书法,更喜欢学习实用性更强的当代人的流行书法,这种流行的书法风格,大部分是当时达官贵人的墨迹,所以这种书法也被称为“趋时贵书”。

周越书法

这种书法作品虽然水平并不是很高超,但是它的出现,标志着五代时期的书法家已经开始摆脱唐代人的影响,开始去寻找自己的书法道路。

2、欧阳修的铺垫作用

在整体厌倦了唐代书法风格的大环境下,欧阳修的书法理论对于“尚意”书风的到来起到了铺垫的作用。

欧阳修面对当时书坛的不断衰落,极力发声,随着他的社会地位的不断的提高,他的主张也不断的得到重视,他认为书法不能一味的想唐代人那样的严谨,强调书法的抒情功能,提出了“或妍或丑”的审美判断,提倡“学书为乐”、“学书消日”的观点,认为“意态无穷”应该放在书法审美的重要的位置。

他的这些关于书法理论的观点,打破了当时人对于书法的认知,为以后“尚意”书风的到来奠定了理论的基础。

欧阳修书法

3、蔡襄用实际行动的推动

蔡襄的主要书法成就在于他的行书,他学习颜真卿,又能够自出新意,可以说起到了承前启后的作用,他的书法风格严谨,对于传统的书体进行了全面的梳理,尤其是对于颜真卿书法的发掘和推广,更是影响深远。他在书法上所总结的经验直接影响了稍后的“尚意”书法。

蔡襄书法

古人认为书法艺术随着人的性格、修养、志趣、爱好、心情、环境不同而变化无穷,比如,点画千变万化,字形多姿多彩,笔势情态各异而变幻不尽,从书风变化来看,晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,那么为什么宋人没有继续尚法,而是去尚意了呢?

书法家生活于社会之中,无法摆脱社会的影响,书法家的性情改变,书法风格也随着改变,书风的改变并不是书法家有意而为之,

晋代书法“尚韵”,直到隋代智永和尚,将晋人书法中的“神理”凝成了“法”,创造了“永字八法”,直接影响到唐代书学,以至于唐代书法形成了端严峻朗、法度森严的面貌,故而“尚法”,要知道古代和尚“六根清净”,永禅师规规矩矩精勤书艺,闭门临书30年,试想一下,三十年时间足够形成一家书风了吧,毕竟少小就出家的智永骨子里没有“二王”的那种温文尔雅个性,所以智永书法不可能“尚韵”了,而转为“法度森严”的“尚法”了,

我们都知道,隋代历史并不长,有初唐四大家之称的虞世南、欧阳询都曾在隋代朝廷任官,在唐代时期,“初唐四大家”将智永的“尚法”书风推向了高峰,虽然他们的书法各有风格,但总体特点都是法度精严;然而,到了中晚唐时期,国势渐衰,社会风气出现改变了,柳公权再变楷法,风格转为瘦劲挺秀,清朗俊美,逐渐丢弃了“法度森严”的书风了,值得注意了,到了五代时期,由于战乱频繁,生灵涂炭,在这样的环境下,哪里还有人顾得上继承唐代的“尚法”书风了,都开始通过书法来抒发自己的感情和主观表现了,

不同于唐代书法的法度森严,五代与两宋更注重书法的意趣,其中五代人杨凝式的作品是唐代“尚法”至宋代“尚意”书风的重要转折,这就好比智永作品是晋代“尚韵”至唐代“尚法”书风的重要转折一样,不同时代社会背景下的书法家的书法风格是会随着时代环境的变化而变化的,经过五代的长时间分裂和战乱之后,北宋开国,经济蓬勃发展,各民族文化不断融合,书法艺术继魏晋南北朝和隋唐之后,再次呈现出繁荣之势,形成了中国书法史上又一个艺术高峰,

社会环境安定了,人的生活雅兴自然就提高了,任何时代都是这样子的,书法家对书法的态度也会随着环境、心情而改变的,五代书法就有“尚意”的苗头了,到了北宋初期,欧阳修首次提倡书法不能专仿古人,而要自成一家之体,然而真正开创宋代“尚意”书风的是苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄,这“宋四家”,那么问题来了,他们是如何开创“尚意”书风的呢?在继承五代人杨凝式书风的基础上,追求以诗词文章为根基的个体心性的自然流露,有意识地将自身的各种心灵感受倾注于书法作品之中,写出闲情逸致,写出率性真情,放下了唐代以来以书写法度为要义的圭臬。总结一句话,唐代书法内容都是以佛教经文更多,自然法度森严,从而“尚法”;宋代书法内容都是以诗词为主,也就是强调抒情个人情境了,从而“尚意”。

标签: #墨迹天气常州